公園や庭園に植栽されたマツは、庭師によって独特な形状に仕立てられることが多い。かつては個人邸でも好んで植えられた。

日本の絵画でもよく素材となる。能舞台の背景には影向(ようごう)の松が描かれている。

一般的には区別なくマツと呼ばれるが、正確には山地はアカマツ、海岸はクロマツが多い。

横須賀市

長井

190316

東京都

辰巳公園

180512

東京都

浜離宮

020529

横浜市

三つ池公園

040329

2本づつが束になる、いわゆる二葉のマツである。マツ科には他に三葉、五葉などがある。

横浜市港北区

240110

4〜5月に開花する。雌花は、今年の枝の先端に2〜4個付く。紫紅色でほぼ球形。球果は、翌年の10月ころに熟す。

東京都

海の森

190413

東京都

海の森

190413

写真上:伸びている新枝の先に小さな赤い雌花があり(写真中上)、その新枝の付け根に1年目の球果がある(中下)。さらに昨年秋に種を飛ばしてしまい今は開いたままのマツボックリがその下に。

マツの仲間の球果は種によって熟す期間が異なる。アカマツ・クロマツは1年半(春〜春〜秋)、カラマツ・モミ・ウラジロモミ・シラビソは半年(春〜秋)、ヒマラヤスギは1〜2年(冬〜冬)など。

みなかみ町猿ヶ京

160515

横浜市

鶴見区

030526

藤沢市

六会

050513

みなかみ町猿ヶ京

160515

180922

写真の隣はアキニレの実生。

東京都

辰巳公園

180414

横浜市

港北区

240110

「松竹梅」

お酒やお線香のブランドとして、あるいは落語や長唄などの芸能の演題となっており、日本ではめでたいことの象徴になっている言葉。元は中国の「歳寒三友」として、文人画で好まれた画題の一つ。中国での松竹梅は、寒中でも色あせず、花開く「清廉潔白」という文人の理想を現したものとされた。元・明代には、陶磁器に描かれる主題として好まれた。写真は『歳寒三友図』(趙孟堅)

お酒やお線香のブランドとして、あるいは落語や長唄などの芸能の演題となっており、日本ではめでたいことの象徴になっている言葉。元は中国の「歳寒三友」として、文人画で好まれた画題の一つ。中国での松竹梅は、寒中でも色あせず、花開く「清廉潔白」という文人の理想を現したものとされた。元・明代には、陶磁器に描かれる主題として好まれた。写真は『歳寒三友図』(趙孟堅)日本で料理などのランクとして松が一番、以下竹、梅と続くが、元々の意に順位は無い。寿司などを注文するのに、「並3つ」などと言わずに「梅3つ」の方が好まれる。

植物学的に「松竹梅」を見てみると、松が裸子植物、竹が被子・単子葉植物、梅が被子・双子葉植物と、植物の3界の代表が揃う。さらにお正月飾りでウラジロがあれば胞子植物となり、植物界の全てが揃って本当にめでたいことになる。(「語源辞典 植物編」より)

最近の集合住宅では飾れなくなってしまったが、正月を迎える家の門口に立てる松や竹を組み合わせた飾り。一般の家庭では、簡略化した一対の松に水引を付けたものを飾ることが多い。

最近の集合住宅では飾れなくなってしまったが、正月を迎える家の門口に立てる松や竹を組み合わせた飾り。一般の家庭では、簡略化した一対の松に水引を付けたものを飾ることが多い。平安時代末から行われていた「子の日の小松引き」などの行事を元に、鎌倉時代にかけて広まった習俗といわれる。右写真は「子の日の小松引き(鈴木春信)」

「門松は冥土の旅の一里塚 めでたくもありめでたくもなし」一休和尚(1394〜1481)

松以外にも椿、榊、樒(しきみ)などの常緑の木が常磐木(ときわぎ:神聖な木)として用いられた。古くから木の梢に神が宿ると考えられたところから、歳神さまを正月に迎える依代の意味合いだが、悪霊や邪気が家の中に入るのを防ぐ意味もある。

江戸時代の都市部では、「松は千年、竹は万年を契るめでたいもの 年の初めの祝い事」として考えられていた。1月の7日や小正月(15日)の火祭りに下げて焼くことが多い。元旦から7日までを「松の内」と言う。

門松の形式は地方によりいろいろある。太い竹を3本束ね、根元を若松の枝を配置し下部を藁で巻く形式のものが多い。竹の先端は斜めに切る(そぎ)場合と、真横に切る(寸胴切り)場合とがある。そぎは徳川家康が始めたと言われる。松を用いず細い竹を一対立て、注連縄を結ぶ形式や、松だけを立てる形式などいろいろある。

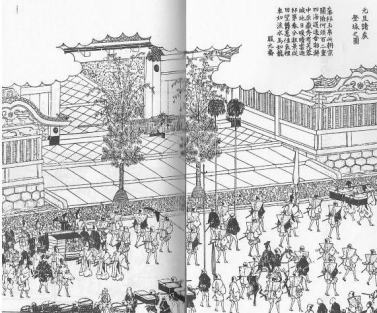

写真は「江戸名所図絵」より元旦諸侯登城の図。大きな屋敷の前を江戸城に登城する大名行列が行く。大名屋敷に大きな門松が立っているのが目立つ。