椴(中)

シナノキ属には、他にオオバボダイジュが関東北部以北に、ヘラノキが関西以西に分布する。シナノキは、最も広い範囲に分布する。神奈川県の自生はシナノキのみ。

高さは、大きいもので30mになる。丹沢の尾根すじには、大きなシナノキが多く、花の季節には細かな花びらが落ちていて気づくことがある。

長野県の古名である信濃は、古くは科野と記したとされている。シナノキが多かったと思える。

箱根

湖尻

040829

上野原市

秋山

140715

写真下、檜洞丸の尾根にある口を空けた老木は、太い幹が倒れた後のひこばえと思える。

内皮は、靱皮繊維が強く、ロープやシナ布などに利用された。全国に分布し、各地で利用していたことが、地方名の多さから分かる。下欄「こぼれ話」参照。水に強いので、酒・醤油のこし布、船のロープなどに使われた。

箱根

湖尻

050830

丹沢

新大日

060223

丹沢

天王寺峠

050816

丹沢

檜洞丸

080517

葉身は心円形、先は鋭尖頭、基部は通常心形で左右がアンバランスになる。表面は濃緑色で無毛、裏面はやや白色を帯び、脈腋に褐色の毛がある。縁には不揃いの鋸歯がある。

箱根

湖尻

050830

上野原市

秋山

230715

上野原市

秋山

230715

花は両性花で10mmほどの大きさ。萼片、花弁はともに5枚で、雄しべは多数、雌しべは1個。よく見ると雄期と雌期がズレているのが分かる(写真下)。左が雌期、右が雄期。

淡黄色の花は香りがよく、良質の蜜源になる。

丹沢

神の川

110623

上野原市

秋山

140715

上野原市

秋山

230705

箱根

湖尻

050830

冬芽は卵形〜広卵形でツヤがあり無毛。芽鱗は2枚見え、外側が小さく、内側のが大きく芽全体を包む。この冬芽の形もシナノキ科の特徴。

丹沢

表尾根

060223

丹沢

檜洞丸

080517

群馬県

みなかみ町赤谷

130602

タマバエにより形成される。葉の両面がともに膨れる。紅赤〜黄緑色で、内部に1匹の幼虫がいる。6月に3齢幼虫が、葉の裏から脱出する。

丹沢

水の木

050619

江戸時代にワタ(アオイ科)の栽培が普及し、綿布が一般に使われるようになる前は、山野に自生する植物の繊維から作った布が多く使われていた。フジ、シナノキ、コウゾ、カラムシ、クズ、バショウなどを原料としたこれらの布は古代布とも呼ばれている。古代布は丈夫だったので作業着として、あるいは縄や漉し布などに使われていた。しかし、着心地や保温性に優る綿布の普及に伴い、衣類としての役割を終えることになる。

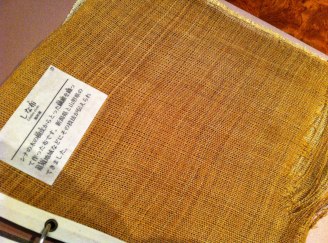

江戸時代にワタ(アオイ科)の栽培が普及し、綿布が一般に使われるようになる前は、山野に自生する植物の繊維から作った布が多く使われていた。フジ、シナノキ、コウゾ、カラムシ、クズ、バショウなどを原料としたこれらの布は古代布とも呼ばれている。古代布は丈夫だったので作業着として、あるいは縄や漉し布などに使われていた。しかし、着心地や保温性に優る綿布の普及に伴い、衣類としての役割を終えることになる。シナノキはその名前の語源にあるとおり、アイヌが古くから衣類や織物を作った。樹皮から作った布はシナ布と呼ばれ、特に水に強いために、帆船の帆あるいは船ロープなどとして今でも使われている。

山形から新潟にかけて受け継がれたシナ布の技術は、「羽越シナ布」として国の伝統工芸品に指定されている。帽子、バッグ、履物、装飾品、ランプシェードなどの工芸品が作られている。写真は新潟県立歴史博物館での展示品。